Die weltbesten Umweltschützer schufen unsere Umwelt und können sie retten

Von Stephen Corry

Die vorgeschichtliche Umwelt wurde von Menschen geschaffen, die durch das Modifizieren von Pflanzen und Tieren für ihre Zwecke die Biodiversität steigerten. Zeitgenössische indigene Völker praktizieren dies heute noch. Dass sie die besten Umweltschützer der Welt sind, hat nichts mit einer romantischen Fantasie vom „edlen Wilden“ zu tun, sondern kann heute bewiesen werden. Die Umweltschutzbranche zerstört diese Völker jedoch und drängt sie aus den Gebieten, die sie geschaffen haben und die sie retten könnten. Der Autor legt dar, dass wir alle davon profitieren, wenn wir diese Praxis stoppen – auch die Umwelt.

Teil 1: Unsere von Menschenhand gemachte Welt

„Wenn wir diesen Dschungel verlassen würden, wäre es schwer für ihn, zu überleben. Es gibt Wald und Wasser, weil wir hier sind. Würden wir gehen, kommt nach einer Weile zurück und schaut nach, es wird nichts mehr übrig sein.“ – Angehöriger der Baiga, Indien

Der bekannte Umweltschützer Robert Goodland war einer der Ersten, die die Warnung aussprachen, dass der Amazonasregenwald für immer zerstört wird, wenn große Teile seiner Bäume gefällt werden. Er erklärte, dass der Regenwald auf extrem schlechtem Boden wächst und vor allem von seinen eigenen Abfällen lebt. Werden sehr große Areale gefällt, können keine neuen Bäume nachwachsen, da sie die feuchte, sich zersetzende Vegetation, die für die Regeneration des Waldes nötig ist, nicht produzieren können.

Als ich vor fast 50 Jahren anfing, für die Rechte indigener Völker zu arbeiten, verwies ich oft auf die Arbeit von Goodland: Zerstört den Amazonas, und er ist Geschichte – genauso wie seine indigenen Bewohner*innen und ein großer Teil der restlichen Welt, denn der resultierende Anstieg an Kohlenstoff in der Atmosphäre würde den Klimawandel (wie er später genannt werden würde) beschleunigen, die Meeresspiegel anheben und Städte wie London, New York oder San Francisco versinken lassen.

Goodland hatte im Großen und Ganzen recht, doch er lies einen Aspekt eines wesentlichen Fadens im komplexen, alles Leben miteinander verbindenden Netzes unbeachtet: vorgeschichtliche Menschen. Der Amazonasregenwald verfügt überraschenderweise über einige Gebiete reichhaltiger Erde, sogenannter „Terra preta“. Obwohl westliche Wissenschaftler*innen erst in jüngerer Zeit damit begannen, sich mit Terra preta auseinanderzusetzen, ist sie mindestens seit einigen Jahrhunderten bekannt. Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg wurde sie sogar als Anreiz für Südstaatler*innen herangezogen, nach Brasilien, wo die Sklaverei noch legal war, auszuwandern.

Die Wissenschaft hat nun herausgefunden, dass es sich bei der hochgradig fruchtbaren Erde um kein „natürliches“ Phänomen handelt. Sie wurde von Menschen produziert und ist das Resultat unzähliger Generationen indigener Frauen und Männer, die ihre Essensreste und Abfälle entsorgt und die Erde auf weitere Weisen angereichert haben. Dass die präkolumbischen Bewohner*innen des Amazonasgebiets einen solchen Einfluss auf ihre Umwelt hatten, hat viele überrascht, obwohl es das wirklich nicht hätte tun sollen – die ersten europäischen Entdecker hatten angegeben, Städte mit tausenden von Einwohner*innen und „prachtvolle Fernstraßen“ entlang der Flüsse, die sie hinabfuhren, gesehen zu haben. Dies wurde als Erfindung des 16. Jahrhunderts abgetan, doch die Wissenschaft erkennt endlich an, dass die menschliche Besiedlung des Amazonasgebiets (die vor mindestens zehntausend Jahren begann und bis zur Ankunft der Spanier*innen auf eine Bevölkerung von vielleicht fünf oder sechs Millionen angestiegen war) so umfangreich war, dass die meisten Gebiete mindestens einmal gerodet wurden – während der umliegende, intakte Wald so belassen und Goodlands Vorhersage des totalen Zusammenbruchs somit vermieden wurde. Dies war nicht nur entlang der großen Flüsse der Fall – von der traditionellen Archäologie bestätigte Satellitenaufnahmen zeigen heute, dass auch das Innere des Regenwaldes in vorgeschichtlicher Zeit großflächig bewohnt gewesen ist.

Es wird deutlich, dass das Amazonasgebiet überhaupt nicht mit den Vorstellungen übereinstimmt, die Europäer*innen in den letzten Jahrhunderten auf es projiziert haben. Es handelte sich nie um eine „Wildnis“, die nur von wenigen Menschen, die kaum einen Abdruck in der Landschaft hinterließen, bewohnt wurde – zumindest war dies über tausende von Jahren nicht der Fall. Ganz im Gegenteil wurde das Ökosystem von menschlichen Gemeinschaften, die ihre Umwelt nach ihrem Geschmack gestalteten, geformt – ja tatsächlich geschaffen. Diese frühen indigenen Menschen jagten hunderte von Tieren und Vögeln und machten andere zweifelsohne zu ihren Haustieren. Sie nutzten tausende verschiedene Pflanzen als Nahrung, in der Medizin, bei Ritualen, in der Religion, als Jagd- und Angelwerkzeuge sowie Gifte, als Dekoration, als Kleidung, für die Konstruktion von Bauten und so weiter. Einige davon bauten sie in der Nähe ihrer Behausungen an, andere pflanzten sie entlang entlegener Jagd- und Angelwege. Sie verbreiteten Samen und Stecklinge, indem sie sie von Ort zu Ort trugen.

Sie haben die Pflanzenwelt wesentlich verändert, nicht nur, indem sie Pflanzen umsiedelten (ihre Vorfahren haben zum Beispiel möglicherweise die Kalebasse, auch bekannt als Flaschenkürbis, den weiten Weg aus Afrika mitgebracht), sondern auch durch selektive Züchtung. Die Wissenschaft hat bislang 83 verschiedene Pflanzenarten gezählt, die von Menschen im Amazonasgebiet modifiziert wurden, und die Region wird heute als wichtiges globales Zentrum der vorgeschichtlichen Domestizierung von Wildpflanzen anerkannt. Eine einfache und naheliegende Methode, Pflanzen zu optimieren, ist die ausschließliche Verwendung der Samen von Bäumen, die die größten Früchte hervorbringen, und für die Fortpflanzung immer einige Früchte am Baum zu belassen. Andere Modifikationen gingen jedoch sehr viel weiter. Maniok, das am weitesten verbreitete Nahrungsmittel, überlebt beispielsweise kaum ohne menschliches Eingreifen. Ein typisches Volk aus dem Amazonasgebiet kennt deutlich über hundert verschiedene Varietäten dieser einen Art (und bedarf keiner Schrift, um sie sich zu merken). Heute ist Maniok eines der weltweiten Grundnahrungsmittel, das eine halbe Milliarde Menschen in den Tropen und darüber hinaus ernährt. Er bringt jedoch nur sehr wenige keimfähige Samen hervor – Maniok überlebt und verbreitet sich in der Regel nur, wenn Menschen seine Stecklinge anpflanzen. Wie andere vollständig domestizierte Pflanzen ist er eine menschliche „Erfindung“.

Die Ankunft der Europäer im 16. Jahrhundert war für den Regenwald des Amazonasgebiets eine Katastrophe. Während der ersten zwei oder drei Generationen des Erstkontaktes starben vermutlich über 90 Prozent der indigenen Bevölkerung an Gewalt und an neuen Krankheiten, gegen die sie nicht immun waren. Von der Größenordnung her handelt es sich dabei um einen der größten bekannten Vernichtungsschläge der vergangenen tausend Jahre, auch wenn die meisten noch nie davon gehört haben. Er war jedoch nicht total: Einige Indigene überlebten sowohl die Epidemien als auch den anschließenden und nach wie vor stattfindenden kolonialen Völkermord. Andere entgingen den Krankheiten und dem Morden und zogen sich von den großen Flüssen zurück. Weit über hundert solcher „unkontaktierter Völker“ haben überlebt. Dort, wo ihr Land nicht gestohlen wurde, genießen die indigenen Völker des Amazonasgebiets (mit über einer Million Menschen) nach wie vor ihren eigenen, von Menschenhand gemachten Lebensraum – nicht irgendeine erfundene „Wildnis“. Sie leben nicht wie ihre Vorfahren (keiner tut das, auch die unkontaktierten Völker nicht), auch wenn viele von ihnen einige der alten Werte beibehalten zu haben scheinen.

Die Forschung zeigt, dass die festen Landmassen unseres Planeten praktisch überall, wo man hinschaut, seit tausenden von Jahren von Menschen verändert wurden, wenn nicht schon länger. Auch wenn dies in der Regel nicht gelehrt wird, weist es nicht weit über den gesunden Menschenverstand hinaus. Wie im Amazonasbecken haben vorgeschichtliche Menschen natürlich wo auch immer sie konnten die Nahrungspflanzen mit dem besten Ertrag bevorzugt und diese von Ort zu Ort getragen. Der „reine“ Jäger und Sammler, der praktisch keine Auswirkung auf die Umwelt hat, ist genauso ein Mythos wie jede „unberührte Wildnis“.

Nirgendwo ist die vorgeschichtliche Gestaltung der Landschaft deutlicher als in Australien, wo die lange akzeptierte Geschichtsschreibung nun auf den Kopf gestellt wird. Die Völker der Aborigines leben seit mindestens 65.000 Jahren in Australien, eventuell auch bis zu doppelt so lange (was aktuelle „Out-of-Africa“-Theorien erschüttern würde). Sie waren schon dort, lange bevor unsere Art auf dem amerikanischen Doppelkontinent oder in Europa auftauchte. Wie die Indigenen des Amazonasgebiets wurden auch sie lange als kleine Gruppen von „Jägern und Sammlern“ beschrieben, die praktisch keinen Einfluss auf die „Wildnis“ haben.

Es stellt sich jedoch heraus, dass dies, genauso wie im Amazonasgebiet, auch in Australien nicht richtig ist. Die frühen britischen Entdecker gaben an, weite Areale gesehen zu haben, die sie an englische Gutshöfe erinnerten. Es gab kultiviertes Grasland, auf dem das struppige Gebüsch entfernt worden war und auf dem vereinzelte Baumgruppen essbare Früchte und Schatten spendeten. Heute geht man davon aus, dass etwa 140 verschiedene Gräser geerntet wurden. Ein Landvermesser notierte: „Die Wüste war abgemildert und hatte den angenehmen Anschein einer Heuwiese… wir sahen, dass sich die Heuschober oder Heuhaufen über Meilen erstreckten“. Er hielt fest, wie die Aborigines „eine Art Teig oder Brot“ machten. Es wurden um die 30.000 Jahre alte Mahlsteine gefunden – das ist weit über doppelt so alt wie die vermeintliche „Entdeckung der Landwirtschaft“ durch den Menschen in Mesopotamien.

Die Europäer gaben zudem an, Steinbrüche in der Nähe von Dörfern gefunden zu haben und Städte mit mehreren Häusern aus Stein. Eine davon bot nach Schätzungen Unterkunft für 10.000 Menschen. Sie stießen zudem auf Dämme, Bewässerungssysteme, Brunnen und Fischreusen. Es dürfte sich hierbei um die ersten menschlichen Strukturen handeln, die bislang auf der Welt gefunden wurden. Ein Team von Archäologen geht davon aus, dass sie mindestens 40.000 Jahre alt sind.

Die Aborigines haben Nahrungsmittel haltbar gemacht und eingelagert, darunter Wurzelknollen, Getreide, Fisch, Fleisch, Früchte, Raupen, Insekten und vieles mehr. Die Ernte von Getreide wie auch von essbaren Insekten brachte eine große Anzahl von Menschen zusammen, zweifelsohne um miteinander Handel zu treiben, Zeremonien und Rituale zu begehen, neue Kontakte zu knüpfen und Allianzen zu schmieden.

Die älteste Steinaxt, die weltweit bislang gefunden wurde, kommt aus Australien und wird auf ein Alter von mindestens 46.000 Jahren datiert. Doch unabhängig davon, ob sie über entsprechende Werkzeuge verfügten oder die Landwirtschaft vor anderen „entdeckten“, es scheint nun klar zu sein, dass die australischen Aborigines die Landschaft mindestens genauso stark veränderten wie alle anderen Völker auf der Welt.

Wie im Amazonasgebiet wurde all dies innerhalb kürzester Zeit von den europäischen Neuankömmlingen zerstört. In vielen Gebieten vernichteten ihre importierten Schafe innerhalb nur weniger Jahre den Bodenbewuchs. Der Nachttau brachte weniger Feuchtigkeit, der Boden verhärtete sich, weniger Regen wurde absorbiert, floss in die Flüsse und verursachte Überschwemmungen, die den Mutterboden wegwuschen. Es war das komplette Gegenteil der Auffassung der Siedler, sie würden eine vernünftige und produktive Landnutzung einführen. Stattdessen verringerte sich die Fruchtbarkeit des Bodens, mit der über unzählige Generationen hinweg sparsam umgegangen worden war, innerhalb der kurzen Zeit eines einzigen Menschenlebens. Die Kolonisten verstanden nichts von dem, was sie in Australien vorfanden.

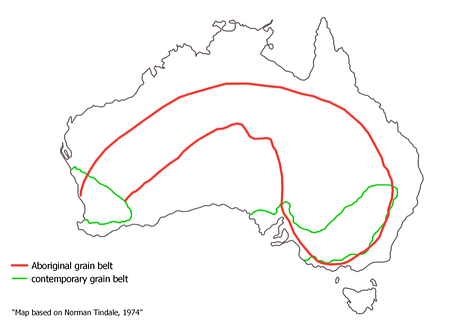

Eine außergewöhnliche Karte, die zeigt, welch großen Teil des Kontinents der Korngürtel der Aborigines im Vergleich zur geringen Ausdehnung heute einst abdeckte, sollte sicherlich in jeder australischen Schule gezeigt werden. Sie veranschaulicht das wirklich außerordentliche Ausmaß des ökologischen Verlusts, den die versuchte Zerstörung des von den Aborigines geprägten Australiens mit sich brachte.

In einigen australischen Küstengebieten wurden Schwertwale und Delfine bei der scheinbaren Zusammenarbeit mit Menschen beobachtet. Sie trieben andere Wale und Fische zur Küste hin, wo diese leicht zu fangen waren und wo sich Menschen und Delfine beide ihren Teil nahmen.

Diese erstaunliche Kooperation wurde von mehreren frühen Entdecker*innen festgehalten, scheint soweit ich weiß sonst aber nirgends auf der Welt beschrieben worden zu sein. Es ist jedoch durchaus wahrscheinlich, dass unsere Vorfahren an vielen Orten lange in einer vorteilhaften Symbiose mit Tieren gelebt haben, auch mit „wilden“, so wie indigene Völker dies heute tun. Die Hadza in Tansania orten Honig zum Beispiel seit Langem durch den Austausch von Pfiffen mit einer Vogelart, die, obwohl wild, gelernt hat, den Sammler zum richtigen Baum zu führen. Der Mann klettert zum Bienenstock hinauf und räuchert die Bienen aus. Die benommenen Insekten konzentrieren sich darauf, genug Honig zu retten, um damit woanders hinziehen zu können, und greifen deshalb nicht an. Der Sammler erntet die Honigwaben, während der Vogel, der kleiner ist als eine Amsel, geduldig wartet, bis er seinen Teil abbekommt. Sowohl sein geläufiger als auch sein wissenschaftlicher Name würdigen diese Arbeit: Großer Honiganzeiger (Indicator indicator).

Niemand kann jemals wissen, vor wie langer Zeit sich dieses vortreffliche Verhältnis erstmals entwickelte. Wir sind jedoch sicher, dass andere Tiere nicht nur gezielt über weite Entfernungen bewegt, sondern wie Pflanzen auch von der einen Art in eine andere verwandelt wurden. Unsere europäischen Vorfahren haben zum Beispiel vor mindestens 15.000 Jahren beziehungsweise wahrscheinlich vor mehr als doppelt so langer Zeit aus Wölfen Hunde gezüchtet (auch wenn heutige Hunde nicht direkt von den frühesten bislang gefundenen Beispielen abzustammen scheinen). Hunde erweitern das Jagdgebiet und die Jagdmöglichkeiten von Menschen, was zwangsläufig das Gleichgewicht der Beutegreifer verändert und sich damit auch auf andere Fauna und Flora auswirkt. Es ist simpel: Wenn Menschen mehr Wildschweine jagen, zum Beispiel weil sie Hunde haben, dann tragen mehr der Pflanzen Früchte, die von Wildschweinen gefressen werden. Das allein wird die Pflanzenwelt verändern – auch wenn es von Europäern nicht bemerkt werden wird, in der Vorstellung, alle Natur sei „wild“, sofern sie nicht im europäischen Stil bewirtschaftet wird.

Ihr Fehler wurzelt teilweise im anhaltenden doch völlig falschen Glauben an die sogenannte Entdeckung der Landwirtschaft. Egal wie oft dies als Glaubenssatz wiederholt wird, sie fand nicht vor etwa 12.000 Jahren im Nahen Osten statt und bedeutete, bezogen auf die Lebensqualität, auch keinen großen Schritt nach vorne. (Tatsächlich wird heute davon ausgegangen, dass die folgende Ausbreitung der Sesshaftigkeit und der Anstieg von Krankheitsübertragungen vom Tier zum Menschen zu einem großen Anstieg menschlichen Leids führte.) Diese Annahmen traten erstmals im frühen 20. Jahrhundert in Erscheinung, zu einer Zeit, in der ein „wissenschaftlicher Rassismus“ im Norden Europas und Amerikas auf breite Akzeptanz stieß. Die Mythen sind ineinander verschränkt: Die Archäologen sahen sich selbst als Nachkommen der ersten Landwirte an und waren davon überzeugt, dass sie die am weitesten fortgeschrittene Zivilisation der Erde verantworteten. Sie glaubten, dass Europa vorangegangen war, während die anderen (vermeintlichen) „Rassen“ hinterherhinkten. Letztlich ist die wirklich schadende Fantasie die Erfindung dieses „überlegenen weißen Mannes“, nicht irgendein „edler Wilder“. Die Wahrheit ist, dass Menschen lange vor der Ausbreitung von Getreide in irgendeiner imaginierten „Wiege der Zivilisation“ Pflanzen und Tiere gezähmt, domestiziert oder umgesiedelt haben.

Teil 2: Das Menschentum wird entfacht

Unsere menschlichen Vorfahren nutzten Steinwerkzeuge lange bevor sich der Homo sapiens vor etwa 300.000 Jahren entwickelte. Es wurden Werkzeuge gefunden, die drei Millionen Jahre alt sind – das ist nicht weniger als zehnmal so alt wie unsere Art. Angesichts der Tatsache, dass einige Vögel und Fische Werkzeuge benutzen (und sogar bauen: beobachten Sie nur eine Krähe, die Haken formt) und alle Geräte, die aus Holz oder anderem organischen Material bestehen, in älteren fossilen Funden nicht erhalten sind, wäre es erstaunlich, wenn unsere hominiden Vorfahren diese nicht schon lange vor den ältesten bislang gefundenen Steinwerkzeugen benutzt hätten.

Das wichtigste Werkzeug von allen war Feuer. Wie dies heute oft der Fall ist in der Archäologie, in der mikroskopische Analysen frühere Schätzwerte ablösen, verschiebt sich auch der Beginn des Kochens immer weiter in unsere tiefste Vergangenheit. Der erste bekannte Zeitpunkt wird heiß diskutiert, einige datieren ihn heute jedoch auf etwa eine Million Jahre zurück. Auch das liegt lange vor der Entwicklung unserer Art – auch wenn natürlich einige dieser frühen, heute ausgestorbenen Hominidenarten unsere direkten Vorfahren sind.

Zahlreiche Wissenschaftler*innen glauben, dass unsere Evolution ohne Kochen nie hätte stattfinden können. Es verbesserte unsere Kalorien- und Nährstoffaufnahme massiv, was es unseren Zähnen und unserem Darm erlaubte, kleiner zu werden, und unserem Gehirn, das sehr große Mengen an Energie benötigt, stark an Größe hinzuzugewinnen. Bei der Größe des Gehirns handelt es sich um einen Kompromiss zwischen dem aufrechten Gang der Frauen (ein breiteres Becken, das für Babys mit noch größeren Köpfen nötig wäre, würde diesen unmöglich machen) und der übermäßig hohen Anzahl von Jahren, die wir uns um unsere hilflosen Kinder kümmern müssen (länger als irgendeine Art sonst!). Letzteres brachte unsere enorme Kapazität für sozialen Zusammenhalt, Empathie und Selbstaufopferung hervor und hing gleichzeitig auch davon ab. Kurz: Wir machten Feuer und kochten unser Essen, was uns zu Menschen werden ließ, die im Großen und Ganzen eher gut sind denn böse – trotz unserer bemerkenswerten Fähigkeit zur Grausamkeit, und auch entgegen der religiösen Dogmatiker und „Evolutionspsychologen“, die anderes predigen.

In der alten griechischen Sage schafft Prometheus den Menschen, kann ihn jedoch nicht mit irgendwelchen echten Stärken ausstatten, denn diese waren bereits den Tieren gegeben worden. Also gibt er ihm Feuer, von den Göttern gestohlen, damit er gedeihen kann – das hört sich in etwa richtig an.

Diese Entwicklung begann vor hunderttausenden von Jahren. Von unseren Vorfahren manipuliertes Feuer veränderte die Welt. Kochen war nur ein Teil davon – den anderen wirklich großen Einfluss hatte das regelmäßige Brandroden des Unterholzes. Es ist äußerst vorteilhaft: Es verhindert rasant um sich greifende, großflächige Waldbrände (wie sie etwa im heutigen Kalifornien oder Australien auftreten) und steigert zudem massiv die Artenvielfalt, egal wie wenig eingängig dies für Stadtmenschen klingen mag. Es reichert den Boden und regt neuen Pflanzenwuchs an. Sich mit dem Wind ausbreitende Samen haben die Möglichkeit, in der nährstoffreichen Asche zu keimen, statt im Unterholz zu verkümmern. Auf diese Weise werden einige Arten gegenüber anderen begünstigt. All das zieht Pflanzenfresser an, auf die Beutegreifer folgen.

Als die ankommenden britischen Kolonisten im frühen 20. Jahrhundert den Brauch der kontrollierten Brandrodung der Martu Aborigines verboten, sank der Bestand der Kängurus und Echsen in ihrem Teil des australischen Western Desert. Die Brandrodungen der Aborigines waren jedoch weit davon entfernt, zerstörerisch zu wirken, wie die Europäer das glaubten – tatsächlich steigerten sie die Artenvielfalt und das Nahrungsvorkommen.

Bezüglich der Brandrodungen der Aborigines wurden einige Schlüsselprinzipien beobachtet: Die Nachbarn wurden immer vorgewarnt und landwirtschaftliche Flächen wurde abwechselnd sowie zu bestimmten Zeiten des Jahres niedergebrannt, wenn der Busch im richtigen Zustand und das Wetter günstig war. Dies schränkte die Intensität der Brände ein, ermöglichte es Tieren auszuweichen, sparte besondere Vegetationsperioden aus und regte bestimmte Samen dazu an, unter der entstandenen heißen Asche zu keimen.

Natürlich haben die Briten die Praxis in vielen Teilen ihres Imperiums verboten und gelehrt, das Brandroden von Unterholz sei ein zerstörerischer und primitiver örtlicher Brauch. Einige Wissenschaftler*innen sind heute nach wie vor auf dem Informationsstand solcher kolonialistischer Vorurteile: Das Verbot der Brandrodung von Unterholz besteht in vielen Teilen Indiens nach wie vor und schadet weiterhin der Umwelt. Mitglieder des Volkes der Soliga sagen zum Beispiel, dass die jüngste massive Zunahme an Waldbränden in Karnataka nicht aufgetreten wäre, wenn sie zu Fragen der Waldpflege beraten und die Erlaubnis gehabt hätten, ihre traditionellen Brandrodungen fortzuführen.

Menschen legen in vielen Gebieten gezielt Feuer, und machen dies seit sehr langer Zeit. Es gibt zum Beispiel Belege dafür, dass die Praxis in Südostasien seit mehr als 45.000 Jahren durchgeführt wird.

Die Xavante in Brasilien beobachten Wind und Regen genau, bevor sie ihre zeremoniellen Feuer legen, die das Jagen unterstützen. Die Brände bleiben niedrig und werden nicht übermäßig heiß, da sie so regelmäßig gelegt werden, dass das Unterholz keine Möglichkeit hat, Jahr für Jahr nachzuwachsen. Feuerfeste Pflanzen können sich leicht erholen und Tiere haben ausreichend Zeit, den Bränden auszuweichen. Feuer kann selbstverständlich zerstörerisch wirken; das beinhaltet jedoch die Beseitigung von unerwünschten Arten, so zum Beispiel von tödlichen, krankheitsübertragenden Insekten wie etwa der Tsetsefliege in Afrika oder des zu Baumsterben führenden Loranthus-Parasiten in Indien. Außerdem führt es zur Ansiedlung neuer Pflanzen und Tiere.

Regelmäßige Feuer sind bei den verschiedenen Brandrodungsmethoden, mit denen tropische Wälder bewirtschaftet werden, von zentraler Bedeutung. Obwohl es im Englischen für die Brandrodung den Begriff „swidden“ (dt. „schwenden“) gibt, bevorzugen Journalisten leider den dramatischer klingenden Begriff „slash-and-burn“ (dt. etwa „runterhauen und verbrennen“), der mittlerweile abwertend konnotiert ist. Doch welcher Begriff auch immer für die Praxis verwendet wird, sie wird nach wie vor von einigen Umweltschützer*innen, die nicht fälscher liegen könnten, stark verunglimpft und sogar kriminalisiert. Andere, sich an die Beweislage haltende Wissenschaftler*innen sehen sie heute als „integrale[n] Bestandteil vieler, wenn nicht der meisten tropischen Waldgebiete, die von zentraler Bedeutung für den Schutz der Artenvielfalt in allen noch bestehenden großen Tropenwäldern sind: dem Amazonasgebiet, Borneo und Zentralafrika“. Das Volk der Hanunoo auf den Philippinen baut mittels Brandrodungen über 280 Arten von Lebensmitteln an. Andernorts ist die Vielfalt noch größer.

Wenn Waldbrände zum Kochen führten, was logisch erscheint, entstand dieses vor über einer Million Jahre. Einige Vogelarten stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern beeinflussen Buschbrände gezielt, indem sie zur Unterstützung ihres Jagderfolgs brennende Zweige fallen lassen – etwas, was australische Aborigines seit langem wissen. Zieht man dies in Betracht, ist es wahrscheinlich, dass unsere Vorfahren vor mehr als einer Million Jahre die Welt mit Feuer veränderten. Die Wissenschaft wird den genauen Zeitpunkt vermutlich nie exakt feststellen können, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass die Welt seit sehr langer Zeit von Frauen und Männern gestaltet wird.

Von Menschen geschaffene Waldlichtungen, ob durch Feuer, Äxte oder den Einsatz von beidem geschaffen, modifizierten die örtliche Fauna, indem sie sowohl die Nahrung als auch die Verteilung von Tieren veränderten. Aus dem Biligiri Rangaswamy Temple Reservat in Indien gibt es Hinweise, dass die Anzahl von Tigern in Gebieten, in denen nach wie vor indigene Völker leben, steigt – jedenfalls dann, wenn letztere nicht von Zwangsräumungen bedroht werden und ihnen somit ein Anreiz erhalten bleibt, ihre Umwelt zu erhalten. Wenn Menschen ihre Felder wechseln, um einige davon brachliegen zu lassen, verlassen sie auch die von ihnen errichteten Trinkwasserstellen. Die entstandenen Lichtungen, die dort verbleibenden Feldfrüchte und das Wasser ziehen Wildschweine, Rotwild und andere Geschöpfe an. Großkatzen gedeihen in der Folge aufgrund der leichten Beute, die sie in den offenen Arealen vorfinden. Die Behörden wissen, dass sie ähnliche Lichtungen offenhalten müssen, wenn Völker „für den Schutz der Tiger“ zwangsverwiesen werden. Wie ein Angehöriger der Baiga Survival International mitteilte: „Wenn ihr uns fortschafft, verschwindet auch der Tiger“.

Ein Anstieg des Bestands von Tigern beeinflusst auch die Beutetiere der Großkatzen. Das Rotwild ist weniger zahlreich, allerdings ist es gesünder als es das wäre, wenn es nie gejagt würde: Kranke Tiere werden schnell zum Mittagsschmaus für Tiger. Die kleinere Rotwildpopulation führt zu mehr Baumwachstum, was wiederum verschiedene Insekten- und Vogelarten begünstigt und so weiter und so fort. Alles steht in einem sich wandelnden, miteinander verwobenen Gleichgewicht zueinander, das Menschen als wesentlichen Gestalter der Umwelt seit vielen Jahrtausenden mit einschließt.

Als Forscher*innen sie nach dem Rückgang der Belugawale in der Arktis fragten, erklärten die Inuit, dass wärmere Temperaturen zu einem Anstieg der Biberpopulation geführt hätten. Die Biber beanspruchten einen größeren Teil der Fischbestände für sich, von denen die Wale jedoch abhingen, sodass sich ihre Anzahl verringerte. Die Walexperten waren schlicht nicht auf die Idee gekommen, Biber in ihre Forschung miteinzubeziehen, doch die Inuit hatten diese Zusammenhänge beobachtet und interpretiert, als und während sie sich abspielten.

Die westliche Wissenschaft beschreibt die Tiefe und Komplexität solcher Zusammenhänge erst seit wenigen Jahrhunderten, doch andere „nicht-wissenschaftliche“ Weisen, unsere Umwelt zu betrachten, bringen diese bereits seit sehr langer Zeit zum Ausdruck. Zu den bekanntesten gehört die Traumzeit der australischen Aborigines. Laut dieser stammt jedes geografische Merkmal, jeder Fluss, jeder Felsen, jede Pflanze, jedes Tier, ja sogar die Himmelskörper und natürlich all die verschiedenen Menschengruppen von Vorfahren ab, die einst aus der Erde hervortraten und diese in einer Serie von Abenteuern bereisten. Die Abenteuer werden auch heute noch in Erinnerung gehalten und nachgespielt (und durch solches Nachspielen aktiv „rekreiert“). Sie halten einen wesentlichen Blick auf die Welt und unseren Platz in ihr fest, den die Wissenschaft größtenteils umgangen zu haben scheint, während sie ihre eigenen wertvollen Entdeckungen machte.

Es ist wirklich alles miteinander verbunden, doch die Darstellung der Traumzeit wurde von den europäischen Invasoren, die sehr verschiedene Prioritäten von den Britischen Inseln mitbrachten, natürlich als primitiver Aberglaube verspottet. Wie für ihre Massaker an den Ureinwohnern sind sie berüchtigt dafür, Kaninchen zum Zweck des Sportschießens importiert zu haben. Das Geschöpf verbreitete sich umgehend schneller als jedes andere Säugetier, das jemals irgendwo wissenschaftlich beobachtet wurde. Heute wird vermutet, dass es auf dem Kontinent mehr Artenverlust verursachte als alles andere.

Kurz zusammengefasst sind Menschen seit Tausenden, ja sogar seit Millionen von Jahren ein integraler Bestandteil der verschiedenen Ökosysteme unseres Planeten. Es stimmt, dass wir einige Arten ausgelöscht haben, darunter den riesigen und gefährlichen Auerochsen, aus dem unsere Vorfahren zahme Hausrinder züchteten. Es scheint jedoch so zu sein, dass wir vor der Industrialisierung die Artenvielfalt eher gesteigert als reduziert haben, zumindest an zahlreichen Orten. Außerdem sind Menschen viel mehr als nur ein kleiner Akteur im sich ständig verändernden Bild des Lebens auf der Erde. Gemeinsam mit Veränderungen in der Atmosphäre haben wir die Natur seit sehr langer Zeit im Griff – das umfasst Zeiten (und das ist ein wichtiger Punkt), zu denen unsere Population deutlich kleiner war, als dies heute der Fall ist. Ob es nun in das eigene Glaubenssystem passt oder nicht, Menschen haben seit jeher die Umwelt verändert, ob nun zum Guten oder zum Schlechten.

Der schlechte Teil ist natürlich offensichtlich nicht auf die Artenvielfalt Australiens zerstörenden Kaninchen beschränkt. Massive Urbanisierung und Industrialisierung haben das Leben in den letzten Jahrhunderten für einige erleichtert, aber auch zu wild um sich greifender Umweltverschmutzung geführt. Die Folge sind sich ausweitende, in einigen Fällen permanente Schäden an bedeutender Flora und Fauna, darunter auch die Gesundheit von Menschen. Es gibt keinen Mangel an Warnungen, Studien und Vordenkern, die in der Hinsicht Alarm schlagen. Wir können nur beten, dass dem bald die nötige Beachtung geschenkt wird.

Aber wie sieht es auf der anderen Seite aus, wie haben Menschen seit dem Altertum die Welt „verbessert“? Ich habe (weiter oben im Text) die gesteigerte Artenvielfalt beschrieben, und dass sich Tiger scheinbar bevorzugt in der Nähe von indigenen Völkern aufhalten. Es stellt sich heraus, dass dies auch für Waldelefanten gilt. Die Baka-„Pygmäen“ im Kongobecken werden beispielsweise als „Jäger und Sammler“ beschrieben, doch sie verbreiten auch Nahrungspflanzen im Wald, die Tiere anziehen. Das ist nicht nur für Elefanten gut – verlassene Lager, gedüngt mit Asche und Abfällen, sind auch ein gutes Habitat für Primaten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich dort, wo im Salonga Nationalpark das Volk der Iyaelima lebt, bis zu fünf mal mehr Bonobos aufhalten als andernorts. Die Angehörigen des indigenen Volks durften ungewöhnlicherweise im Park verbleiben, weil sie ebenfalls als „Wildtiere“ eingestuft wurden!

Die Verehrung von Elefanten ist in Afrika weit verbreitet. Die Baka glauben zum Beispiel, dass sie eine enge spirituelle Verbindung zu den Tieren haben, was ihr nachhaltiges Jagen für Nahrung und Rituale mit einschließt. Dies mag für jene europäischen und nordamerikanischen Stadtmenschen, die (zumindest große) wilde Tiere vermenschlichen und sie für netter als Menschen halten, als frei von unserer angeblich einzigartigen Sünde und Schuld, wie ein Anathema erscheinen.

Wer Zweifel hat an dem Maß an Menschenfeindlichkeit, das eine solche „Disneyfizierung“ der Natur erreichen kann, sollte die Kommentare lesen, von denen Berichte über Wilderei im Internet begleitet werden. Extremistische Befürworter von Tierrechten stellen das Leben von Tieren immer wieder weit über das ihrer Mitmenschen, insbesondere wenn es sich bei den Opfern um Afrikaner oder Asiaten handelt. Leider wird dies von den Gemäßigten, die auch Menschen wertschätzen, oft nicht angefochten. Außergerichtliche Tötungen, sogenanntes „Shoot on sight“, werden regelmäßig beklatscht, sogar wenn es sich bei einigen der verwundeten und getöteten „Wilderern“ um Kinder und solche handelt, die niemals Kriminelle waren – sondern einfach nur arme Menschen, die auf dem Land, das einst ihnen gehörte, nach Nahrung oder auch nur nach Brennholz oder Heilpflanzen suchten. Diejenigen, die das als bloße „Kollateralschäden“ in einem rechtschaffenen Krieg gegen die Wilderei akzeptieren, lehnen Menschenrechte ab – oft schadenfroh.

Teil 3: Elefanten und die weltbesten Umweltschützer

Weil Menschen die einzigen echten Feinde von Elefanten sind, müssen die Tiere kontrolliert werden, wenn die Herden gesund bleiben sollen – egal, wie widerlich sich das für Tierliebhaber*innen anhören mag und egal, wie stark der Umweltschutz dies vor der Öffentlichkeit verschweigt. Ein Elefant verzehrt pro Tag etwa 160 Kilogramm (etwa 350 Pfund) an Pflanzen – der durchschnittliche Amerikaner benötigt über zweieinhalb Jahre, um Kartoffeln von diesem Gewicht zu verspeisen. Wie dies bei vielen Pflanzenfressern der Fall ist, zerstören Elefanten ihre eigene Umwelt, wenn sie nicht daran gehindert werden. Sie töten die Bäume ab, insbesondere den größeren und älteren Schirm an Baumkronen, von dem viele andere Arten abhängen.

In Ostafrika wurden indigene Jäger wie die Waliangulu und andere der (abwertend) als „Dorobo“ bekannten Völker von europäischen Kolonisten, die ihr Land für Wildparks stahlen, hinausgeworfen und größtenteils ausgelöscht. Anschließend wuchs die Zahl der Afrikanischen Elefanten rapide an – bis zu dem Punkt, wo sie anfingen, das Ökosystem zu zerstören. Umweltschützer mussten die überschüssigen Tierbestände in massiven Großaktionen erlegen – und dies vor ihren Spendern verheimlichen. In einem Park in Südafrika wurden zwischen 1967 und 1995 beispielsweise jedes Jahr durchschnittlich nahezu 600 Elefanten getötet. Im Osten Kenias hielten einige hundert indigene Jäger die riesigen Herden größtenteils unter Kontrolle und töteten vielleicht bis zu 1.500 Elefanten pro Jahr. Sie wurden im Rahmen eines Krieges gegen „Wilderei“ und anderen Maßnahmen, die dem Ankurbeln des Tourismus dienen sollten, verbannt. In der Folge wuchsen die Herden jedoch so stark an, dass mit dem Eintreffen der Dürreperioden zehntausende Elefanten an Hunger starben.

Die Umweltschützer*innen sind heute in zwei Lager geteilt. Die einen sind der Meinung, andere Methoden wie die Empfängnisverhütung sollten das Erlegen überschüssiger Tierbestände ersetzen. Die anderen glauben, dass die Tötungen die einzige praktikable Lösung bleiben. Was sicher ist, ist dass es heute einige Gebiete in Afrika gibt, wo die Zahl der Elefanten die Tragfähigkeit der Umwelt übersteigt. Dies ist trotz der Auswirkungen echter Wilderei der Fall, die den Bestand der Waldelefanten (nicht jedoch den der Afrikanischen Elefanten) auf ein kritisches Niveau reduziert hat.

Allgemein wird die Wilderei Afrikanischer Elefanten größtenteils durch geldgierige Beamte ermöglicht, die von der derzeitigen Militarisierung und extremen Gewalt eines „Festungsnaturschutzes“ (engl. „fortress conservation“) verschont bleiben. Professionelle Umweltschützer*innen wissen das genau. Mehr als fünfzig Jahre öffentlicher Moralpredigten, in denen um Geld für das Aufhalten des angeblichen „Aussterbens“ der prachtvollen Tiere geworben wird, lenken die Aufmerksamkeit nach wie vor von den wahren Kriminellen ab.

Abgesehen von Menschen gibt es tatsächlich nur wenige Lebewesen, die einen größeren Einfluss auf die Umwelt haben als Elefanten, die ihren Bestand ohne Kontrolle durchschnittlich alle 10 oder 11 Jahre verdoppeln. Es ließe sich darüber spekulieren, wie beispielsweise Touristen im Chobe-Nationalpark in Botswana reagieren würden, wenn sie erführen, dass die großen Elefantenherden, für deren Besichtigung sie nicht minder große Summen ausgegeben haben, in Wirklichkeit Umweltschädlinge sind, die das „Wilde Afrika“ westlicher Mythen zerstören. Es wird angenommen, dass ihre Anzahl die Tragfähigkeit des Bodens inzwischen um nicht weniger als das Siebenfache übersteigt.

Indigene Elefantenjäger wie die Baka-„Pygmäen“ im Kongobecken sind nicht nur gut für die Artenvielfalt, sie waren auch einst von wesentlicher Bedeutung für die Gesundheit der Elefanten und könnten nach wie vor eine Schlüsselrolle in der Beendigung der Wilderei durch Außenstehende einnehmen. Indigenes Jagen wird weitestgehend intern kontrolliert, meist durch die Vorstellung, dass jeder, der die allgemein anerkannten Verhaltensregeln missachtet, spirituelle oder körperliche Vergeltung erfahren wird. Zu den ungeschriebenen Regeln gehören oft: Akzeptanz dessen, dass einige empfindliche Zonen wie etwa das Quellgebiet von Flüssen streng tabu sind; kein Töten von weiblichen oder jungen Tieren oder während der Paarungszeit; kein Jagen in der Nähe von Wasserstellen, was die Tiere verängstigen würde, weiter dort zu trinken; kein Töten, wenn die Wildbestände erschöpft sind; sowie schlicht und einfach nicht mehr zu nehmen, als benötigt wird.

Es sind nicht nur indigene Jäger, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen sieht in den Massai-Viehhirten „kostengünstige Wächter“ und berichtet, dass ihre Vertreibung aus dem Naturschutzgebiet Ngorongoro in Tansania (durch Umweltschützer*innen!) zu „einem Anstieg der Wilderei und in der Folge nahezu zur Ausrottung der Nashornpopulation“ führte.

Vielen erscheint es offensichtlich, dass indigene Völker die besten Umweltschützer sind. Als jugendlicher Freiwilligenarbeiter für die Rechte indigener Völker, der die Warnungen Robert Goodlands zum Klimawandel weiterverbreitete, war ich jedoch darum bemüht, diesen Aspekt herunterzuspielen. Dem kleinsten Wink in diese Richtung wurde mit Hohn und Spott begegnet, nicht nur von Umweltschützer*innen, sondern auch von einigen Anthropolog*innen, von denen ich annahm, sie wüssten mehr, als sie es letztendlich taten. „Der edle Wilde!“ und „Rousseau!“ wurde dem verachtungsvoll entgegengesetzt, gemeint als Beleidigungen, die jeglicher Debatte ein Ende setzen sollten: „Gebt den Indigenen Kettensägen und sie werden den Wald genauso schnell abholzen wie alle anderen!“

Das war vor zwei Generationen und die Zeit hat gezeigt, wie falsch sie lagen. Satellitenbilder vom Amazonasgebiet geben heute zweifelsfrei zu erkennen, dass der Wald größtenteils dort intakt bleibt, wo indigene Völker die Kontrolle behalten. Tatsächlich handelt es sich bei den Gebieten mit der weltweit höchsten Artenvielfalt um indigene Territorien. Es wird vermutet, dass sie heute erstaunliche 80 Prozent der gesamten pflanzlichen und tierischen Vielfalt des Planeten enthalten. Einige der Indigenen des Amazonasgebiets verfügen über Kettensägen und könnten alles abgeholzt haben, wie diese Anthropolog*innen verlautbart haben (und wie es große Umweltschutzorganisationen nach wie vor tun – während sie zur gleichen Zeit Partnerschaften mit Rodungsfirmen eingehen!). Einige der Indigenen verkaufen ihr Holz auch tatsächlich. Aber sie haben den Wald sicher nicht so wie prophezeit zerstört – ganz im Gegenteil: Macht man heute eine Luftaufnahme vom Amazonasgebiet und zeichnet Linien um die Gebiete mit sichtbar intaktem Wald, zieht man aller Wahrscheinlichkeit nach die exakten Umrisse der Gebiete indigener Völker nach.

Dies wird von Daten bestätigt, die neuerdings aufgrund der Satelliten- und GPS-Technologie verfügbar sind: Die Abholzung auf Boden, der von der Agrarindustrie verwaltet wird (zum Beispiel rund um das Pimental Barbosa Indigenenreservat in Brasilien), sprang von 1,5 Prozent im Jahr 2000 auf 26 Prozent zehn Jahre später. Im gleichen Zeitraum reduzierte sich die Abholzung im Innern des von Yavante Indianern verwalteten Reservats von 1,9 Prozent auf 0,6 Prozent. Ähnliche Zahlen existieren für den Rest der Region, wo die Abholzung außerhalb der Territorien Indigener bis zu 20 Mal höher liegt als in ihnen. Amazonasgebiete, die von indigenen Völkern gemanagt werden, weisen sogar niedrigere Abholzungsraten auf als geschützte Gebiete wie etwa Nationalparks.

Andernorts ist die Situation dieselbe. Für indigene Völker in Indien sind bestimmte Waldgebiete besonders heilig; Wissenschaftler*innen erkennen diese inzwischen als „Biodiversität-Hotspots“ an. Die Hügel und Wälder in Loita, Kenia, bleiben oft deshalb intakt, weil der örtliche Ältestenrat der Massai das Fällen von Bäumen ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis verboten hat. Der Karurawald, der sich in der Stadt Nairobi befindet, verdankt seinen Erhalt ebenfalls ursprünglich seinen traditionellen Besitzer*innen und einem Glauben an die Flüche, mit denen sie jeden belegten, der Siedler im Wald gestatten sollte.

Vergleichsdaten dutzender Wälder in staatlicher oder indigener Hand kamen über drei Kontinente hinweg zu dem eindeutigen Ergebnis, dass indigene Gemeinden ihr Land tatsächlich schützen und Wälder erhalten, auch wenn dies bedeutet, dass sie selbst weniger für ihr Auskommen zur Verfügung haben. Wichtig ist natürlich auch, dass sie Vertrauen haben können in die zukünftige Sicherheit ihrer Landrechte.

Es gibt eine wachsende Zahl an beeindruckenden und bewegenden Geschichten über indigene Gemeinden, die ihre eigenen, neuen Regeln für den Erhalt ihres Landes aufstellen. Sie überwachen anschließend deren Einhaltung, erlegen Bußgelder auf, nehmen Holzfäller fest und halten sogar Regierungsstellen davon ab, deren unverantwortlichen, Schaden verursachenden Richtlinien durchzusetzen.

Dies findet von Brasilien, wo beispielsweise die „Guajajara-Wächter“ die Gebiete der Awá beschützen, bis nach Indien statt. Im letztgenannten Land, das mehr indigene Völker als jede andere Nation beherbergt, fordert die Regierungspolitik mehr Teak- und Eukalyptusplantagen und verkauft dies zynisch als Erweiterung der „Gründecke“. Diese Bäume bieten Elefanten jedoch kein Futter. Sie sind folglich gezwungen, auf den Feldern von Dörfern nach Nahrung zu suchen und werden so unweigerlich gefährlich. Von Gemeinden initiierte Projekte wirken dem mit der Errichtung von Waldkorridoren entgegen, um sowohl die Selbstversorgung Indigener zu stärken als auch Elefanten Lebensraum zu bieten. Immer wieder erweisen sich Regierungen und ihre Berater*innen in Fragen des Umweltschutzes als inkompetent, während die örtliche Bevölkerung seit Langem weiß, was tatsächlich funktioniert, dies aber oft nicht umsetzen darf.

Nicht nur in Bezug auf Wälder und Savannen können indigene Völker überzeugend für sich beanspruchen, die besten Umweltschützer zu sein. Das Volk der Lax Kw’alaams an der Pazifikküste Kanadas schlug den Gegenwert von mehr als einer viertel Million US-Dollar pro Mann, Frau und Kind aus, als es die Erlaubnis für ein Flüssiggasterminal auf seinem Land verweigerte. Wie die Künstlerin Lianna Spence dazu bemerkte: „Wir haben bereits viele Benefits um uns herum – wir haben … Lachs. Wir haben Heilbutt, Krabben und Kerzenfisch. Das sind unsere Benefits.“

––––––––––

Überall auf der Welt – wenn auch nur dort, wo sie politisch stark und zahlreich genug sind – blockieren indigene Völker heute beantragte „Entwicklungs“standorte und Touristenstraßen, weisen finanzielle Entschädigungen zurück und legen Beschwerden vor Gericht ein. Sie kämpfen für die Beendigung der Praxis, ihnen ihre Lebensräume – von denen sie abhängen und die sie, ich erinnere noch mal daran, selbst geschaffen haben – ihrer Verantwortung zu entreißen. Ihre Rolle als Vorreiter eines wahrhaftigen Umweltschutzes beginnt langsam, anerkannt zu werden. Leider wird dies fast immer von wenig mehr als heißer Luft begleitet: großspurigen Deklarationen, die sich nicht in der Praxis widerspiegeln. Schlimmer noch, es bleibt die Regel bei Umweltschutzprojekten, die Vertreibung indigener Völker von ihrem angestammten Land zu unterstützen, was diese meist zerstört. Die großen Umweltschutzorganisationen machen sich dieser illegalen und kontraproduktiven Maßnahme weiterhin schuldig, ungeachtet der Heuchelei ihrer PR-Abteilungen, sie hätten dies vor Jahren geändert.

Vithal Rajan, ein ehemaliger Leiter der „Ethikabteilung“ des World Wildlife Fund aus Indien, berichtete mir, dass er seinen Job (der ihm in einem Jahr mehr einbrachte, als er vorher in zehn verdiente) verließ, weil der WWF ihm versprochen hatte, sie würden damit beginnen, indigene Völker als Umweltschützer anzusehen – „doch dann machten sie mit ihren elitären Strategien weiter“. Er beschrieb seine Rolle als die eines „braunen Mannes, der Englisch sprechen, einen Smoking tragen, sich neben Prince Philip stellen und nett sein konnte, während das aus Multimillionären bestehende Publikum Schecks ausstellte.“

In Wahrheit haben indigene Völker lange vor der Invasion und der Übernahme ihrer Territorien sinnvolles und ausgewogenes Ressourcenmanagement betrieben – lange bevor die kolonialen Umweltschutzorganisationen auftauchten in der Überzeugung, sie wüssten alles besser.

Fassen wir zusammen: Indigene Völker haben ihre Umwelt verwaltet, indem sie Brandrodungen durchführten, Pflanzen und Tiere veränderten und umsiedelten, Waldlichtungen schufen und kontrollierte Jagd und Fischerei betrieben. Das Ergebnis war eine stark veränderte Umwelt, die Menschen besseren Raum bot, ihr Leben zu leben, und die zu einer enorm gesteigerten Artenvielfalt führte.

Die gegenteilige Vorstellung, an die nach wie vor viele glauben, nämlich dass das intelligenteste Tier auf unserem Planeten über mehrere Millionen von Jahren einen nur nominalen Einfluss auf die Umwelt hatte, ist in der Tat sehr seltsam, wenn man mal darüber nachdenkt. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei lediglich um einen romantischen westlichen Glauben handelt, der noch gar nicht so alt ist. Er nahm im 19. Jahrhundert an Fahrt auf, beeinflusst von der Romantik, von wissenschaftlichem Rassismus und (wie ich an anderer Stelle argumentiert habe) dem einen Aspekt reformatorischer Theologie, der die Trennung zwischen einer korrupten Menschheit und einer angeblich unberührten Natur Gottes betont.

Die Industrielle Revolution, die in Europa begann und sich über Eroberungen verbreitete, veränderte den Planeten natürlich auf neue und alarmierende Weise. Ihre Grundprinzipien waren das Anhäufen von immer mehr Dingen und Macht. Das provinzielle Dogma, dass alles einheitlich und vereinfacht werden müsse, dass es nur eine korrekte Blickweise auf die Welt gebe, wurde mit einer nicht nachlassenden Heftigkeit herumposaunt. Auch heute noch handelt es sich dabei um den vorherrschenden Glauben.

Ungeachtet einiger Wellen des Zweifels, darunter sowohl die Hippie- als auch die Umweltbewegungen, ist es der Glaube, der heute viele Menschen im Westen beherrscht, insbesondere jene mit Macht und Privilegien. Er dient auch als Motivation für Nicht-Westler, denen verständlicherweise gelehrt wird, die gleiche Lebensweise anzustreben – auch wenn nur eine winzige Anzahl von ihnen jemals die Möglichkeit haben wird, sich ihr anzunähern, geschweige denn, sie zu erreichen.

Wie steht es also um den Spott über den „edlen Wilden“, der denjenigen, die indigene Völker unterstützen, an den Kopf geworfen wird? Die Wahrheit ist, dass wir Rousseaus Allegorie nun eindeutig sowohl als richtig wie auch als falsch erklären können! Indigene Völker leben nicht einfach nur „in der Natur“, beziehungsweise wenn sie es tun, ist es eine Natur, die sie selbst geschaffen haben. Auf der anderen Seite leben sie auf eine Weise, die in einem umfassenden und sinnvollen Gleichgewicht steht mit einer Umwelt, von der sie für ihr Auskommen abhängen. Sie sind wirklich die weltbesten Umweltschützer – nicht gänzlich perfekt, aber sie leisten auf jeden Fall deutlich bessere Arbeit als die aufgeblasenen großen kolonialen Umweltschutzorganisationen, die meist tief in den umfassenderen Komplex aus Regierungen und Wirtschaft eingebettet sind und in erster Linie ihren eigenen, sowie den Interessen reicher Touristen, dienen.

Manche Umweltschützer*innen geben Menschen die Schuld am Aussterben einiger Vertreter der vorgeschichtlichen Megafauna, entgegen der überwältigenden Beweislage, dass Menschen über tausende von Jahren neben großen Tieren gelebt haben und dies an einigen Orten auch heute noch tun. (Eine aktuelle Theorie aus Madagaskar besagt, dass es paradoxerweise nicht jagende Völker waren, die das Ende der dortigen Megafauna mit sich brachten, sondern Bauern.) Andere Umweltschützer*innen verteidigen ihr Elitedenken mit dem Zugeständnis, indigene Völker könnten einst gute Umweltschützer gewesen sein. Sie behaupten dann jedoch, dass das ursprüngliche Gleichgewicht zwischen Stammesgruppen und der Natur nachhaltig gestört sei, seit indigene Völker – verführt vom Konsumismus – „verdorben“ wurden, und dass sie nun „genauso schlecht wie der Rest von uns“ seien.

Bezogen auf manche Orte mag dies glaubhaft klingen. Wenn wir uns jedoch an die bekannten Fakten halten, und – wichtiger noch – wenn wir Artenvielfalt wirklich wertschätzen, dann zeigt die Sachlage klar, dass wir damit aufhören müssen, zeitgenössische indigene Völker von ihrem Land zu vertreiben. Es schadet dem Tierschutz, weil es sie zu Feinden des Umweltschutzes macht, und bedeutet, dass wir nie von ihrer Expertise und ihrem Wissen über ihre Umwelt lernen können. Ihnen und der Umwelt, ja tatsächlich der ganzen Menschheit zuliebe, müssen wir damit anfangen, sie als die besten Experten anzuerkennen. Wir müssen anfangen einzusehen, dass wir lediglich Juniorpartner sind bei der wichtigen Aufgabe, die „Natur“ vor uns selbst zu retten.

Daran ist nichts „romantisch“, es handelt sich um gesunden Menschenverstand, gestützt von zahlreichen, weiter anwachsenden und beweisbaren Fakten. Wenn wir das akzeptieren, könnte das zu neuen und besseren Beziehungen zwischen der industrialisierten Gesellschaft und der großen Vielfalt an Menschen, Tieren und Pflanzen auf unserem Planeten führen – und zu einer Annäherung an ihre ausgesprochen tiefe Verbundenheit, über die unser Wissensstand nach wie vor dürftig und oberflächlich ist. Es wäre ein großer Schritt für unser aller Zukunft.

Das bedeutet natürlich, dass wir unsere Haltung ändern und die Besserwisser-Mentalität, nach der der Westen in den letzten Generationen süchtig geworden ist, revidieren müssen. Es erfordert jedoch keine komplette Abkehr von der Industrialisierung, oder beinhaltet die Anforderung, „wir“ müssten so leben, wie wir das einst taten. Einige mögen das für erstrebenswerte Ziele halten, aber sie werden schlicht nicht in einem nennenswerten Ausmaß umgesetzt werden – was gut ist, denn würden sie es, würde das Millionen Menschen schaden. Dies wäre übrigens auch bezüglich des Traumes jener wie etwa E. O. Wilsons der Fall, der gerne die halbe Welt außerhalb unser aller Reichweite wissen würde, mit der Ausnahme von Umweltschützer*innen. Zum Glück sind die Chancen auch bei diesem Alptraum gering, dass er sich jemals bewahrheiten wird (auch wenn sie dies derzeit in Afrika durchzusetzen versuchen).

Vielleicht wäre es auch hilfreich, wenn Umweltschützer*innen damit aufhören würden, sich über „Überbevölkerung“ zu beschweren – womit allzu oft gemeint ist, es gebe zu viele dunkelhäutige Menschen. Die Stärkung der Rolle der Frau und der Zugang zu Verhütungsmitteln sind wichtig und müssen unterstützt werden – Tatsache bleibt jedoch, dass die Bevölkerungsdichte in Afrika nach wie vor gering ist. Südlich der Sahara beträgt sie lediglich zehn Prozent der Bevölkerungsdichte Englands und weniger als die Hälfte der Bevölkerungsdichte der USA. Es benötigt etwa 40 Afrikaner, um das Gleiche wie ein einziger Amerikaner zu konsumieren. Für Umweltschützer*innen, die zur Abmilderung des Drucks auf Ressourcen die Bevölkerung reduzieren wollen, dürfte es sich als am effizientesten herausstellen, sich zunächst auf das wohlhabende Amerika und Europa zu konzentrieren (und selbst natürlich kinderlos zu bleiben!).

Nostalgien abzuschütteln mag schwierig sein, aber sie sind kein brauchbares Rezept für ein Leben im Morgen. Gleichzeitig sollte der derzeitige Drang, immer mehr zu konsumieren, als das anerkannt werden, was er ist: Ein aus den Angeln gehobenes Einfallstor, das unweigerlich in eine echte Wildnis hineinführt, so karg und unwirtlich, dass wahrscheinlich nur die Allermächtigsten eine reelle Chance hätten, in ihr zu leben. Einigen von ihnen mag dies nur recht sein, aber ob sie damit durchkommen werden oder nicht, könnte sich letztlich gut als eine Frage dessen erweisen, wie viel Kampfeslust im Rest von uns steckt.

__________

Stephen Corry arbeitet seit 1972 mit Survival International, der globalen Bewegung für indigene Völker, zusammen. Der gemeinnützige Verein trug wesentlich dazu dabei, die Regierung Botswanas von der Vertreibung der Buschleute aus dem Central Kalahari Game Reserve in Botswana abzuhalten. Er arbeitet in Partnerschaft mit indigenen Völkern zusammen und unterstützt diese dabei, ihr Land vor Landraub zu bewahren, auch wenn dies im Namen des Umweltschutzes geschieht. Die öffentliche Kampagne von Survival für einen anderen Umweltschutz ist hier zu finden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von The Elephant am 11. April, 19. April und 25. April 2019 veröffentlicht. Die Übersetzung ins Deutsche wurde durch Survival International vorgenommen und basiert auf dem englischen Original.